赞

赞

会员用户请关注新公众号:百家社评,以防走失!

英国为啥敢在巴以问题上跟美国唱反调?

发布时间:2025-09-21

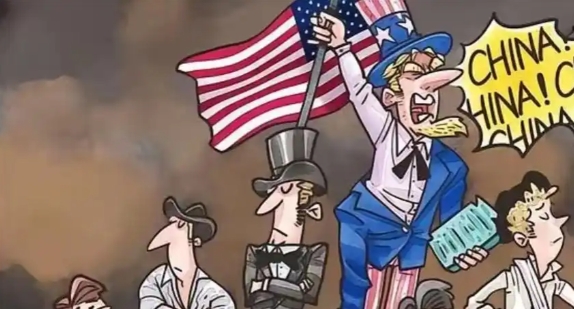

最近,英国牵头联合几十个国家,推动承认巴勒斯坦国。这事在西方阵营里挺扎眼,因为美国一直力保以色列,而英国这回公开站到对立面,摆明了要叫板。

很多人觉得奇怪:英国现在经济不景气,影响力也不如从前,哪来的胆子得罪美国?

其实,它的底气不是来自自身实力,而是来自一种现实——现在的国际体系里,一个国家哪怕自己造不了多少东西,只要能“贴牌”、能整合资源,照样能在国际事务中说话算数。

就说乌克兰。三年前,它连汽车都基本不会造。现在呢?一年能生产400辆汽车,虽然数量不多,但已经成了欧洲卡车炮产能最高的国家之一——这些大炮是把底盘和火炮系统运进去,在当地组装的。

它还能生产小型导弹,射程200公里左右,年产量两千多发;无人机更是大量制造和维修,每月能投送的爆炸物当量达到200吨。

这些产能是怎么来的?很多关键零部件是从不同地方进的:有些电路板从拉脱维亚来,有些组件从德国来,最后在乌克兰组装。说白了,就是“手搓+贴牌+组装”的模式。

就像苹果手机在印度组装,我们不会说印度因此就成了科技强国,但确实提升了它的产业地位。乌克兰也一样,它靠的是全球供应链的支持,而不是完全自研自产。

但国际社会看结果:你能拿出武器、能打仗、能维持战线,别人就得承认你有分量。

英国现在军工生产能力也有限。比如它的士兵穿的作战服,不少是从中国采购的。你想买“正宗”英军军装?对不起,得来中国找代工厂。

其他非敏感装备,比如通信设备、后勤物资,只要能找到供应商,也能买得到。真正卡脖子的是弹药和高端武器系统,这些需要层层审批,不能随便交易。

但即便如此,英国依然能维持一支像样的军队,参与国际行动。因为它不需要什么都自己造,只要能整合资源、掌握渠道,就能保持存在感。

这种“贴牌模式”让英国意识到:实力不一定非得是本土生产的硬指标。只要你能调动资源、组织力量,在国际舞台上照样能发声。

再看美国。最近美国大豆协会主席出来喊话,说中国没下订单,豆农日子不好过。

确实,中国市场占美国大豆出口的四分之一左右。但仔细算算,中美大豆贸易一年也就900亿人民币(不到200亿美元)。这点钱,美国股市随便波动一下就出来了,再加上农业补贴,实际影响没那么大。

而且真到了紧要关头,美国农民也不是没办法。就像阳澄湖的大闸蟹,换个池子洗个澡就成了“本地货”;牛羊肉拉到内蒙古转一圈,就能卖高价。美国大豆也可以先运到巴西,换个标签再卖出去。

现在美国还没这么干,说明还不算真着急。

但这个逻辑是一样的:在全球化链条里,产地没那么重要,关键是掌握渠道和品牌。

正因为英国明白这一点,它才敢在巴以问题上挑战美国。

过去美国一直警告盟友不得承认巴勒斯坦,否则会影响关系。但现在英国发现:只要我不依赖美国独家供应,能从别处搞到装备、能联合其他国家形成合力,那我就有资格表达不同立场。

就像马斯克在美国搞政治运动,英国照样可以抓人;美国不让批评以色列,英国偏要推动承认巴勒斯坦。

它不怕孤立,因为它知道,真正的权力不再只属于那些“亲手制造一切”的国家,而是属于那些能连接资源、组织网络、掌握规则的国家。

这个世界早就变了。以前拼的是谁家工厂多、钢铁产量高。现在拼的是谁能接入供应链、谁能整合资源、谁能建立合作网络。

乌克兰靠组装武器撑住了战场,英国靠采购装备维持军事存在,美国农产品靠渠道调节市场——大家都是“贴牌玩家”,只是方式不同。

所以英国敢在这个时候站出来,并不是它突然变强了,而是它看清了规则:只要你能调动资源,哪怕不是原厂出品,也能在国际棋盘上落子。